어쩌다 다양성, 어쩌다 장자, 어다어장.

친구 따라 강남 간다는 이야기가 괜히 있는 게 아니었다. 사람을 알아 사람과 어울리다 보면, 그 사람이 관심을 가지는 일, 하는 일에 어느새 들어와 있는 자신을 발견하게 되는 경우가 있다. 신체, 사회, 경제, 문화, 종교적 소수자에 관심을 가지고 다양성에 관심을 가진 벗을 둔 덕에 어쩌다 보니 다양성이라는 단어와 가까이 지내게 되었다. 어쩌다 다양성, 어다인 셈이다.

장자를 같이 읽어보지 않겠냐는 이야기가 들어왔다. 뜻밖의 일이었으나, 오래전부터 가까이 지내온 벗이 그 안에 있다 해서 쉬이 그러자고 했다. 그런데 문제는 모두 아마추어였다. 하지만, 뭐 같이 읽으며 사는 이야기를 나누자는 게지, 공부하자는 건 아니니, 아쉽기는 했지만 크게 흠 될 일은 아니었다. 어쩌다 장자, 어장이다.

그런데 장자를 더듬더듬 읽어가다 만난 제물론에서 뜬금없이 다양성이라는 단어가 자꾸 떠올랐다. 이상한 일이었다. 역사 속의 장자가 지금 여기서 논의되고 있는 젠더, 인종, 성 정체성, 사회 경제적 지위, 종교 따위에 따른 차별 넘어서기, 그리고 다양성을 새로움이 싹트는 창의성의 근거지로 생각해봤을리도 없으니, 혼자 웃을 일이었다. 또 뭐 눈엔 뭐만 보인다고 말하기도 하고, 아는 만큼 보인다고도 하지만, 다양성에 관해서 관심을 키우고는 있었으나, 뭐 크게 대단한 욕망을 품었다고 할 수는 없는 일이고, 아는 건 더구나 없는데도 말이다. 아마도, 어쩌다 다양성과 장자를 만난 어다어장인 나에게는 서당개 삼 년이면 풍월 읊는다는 말이 더 맞는 듯싶다.

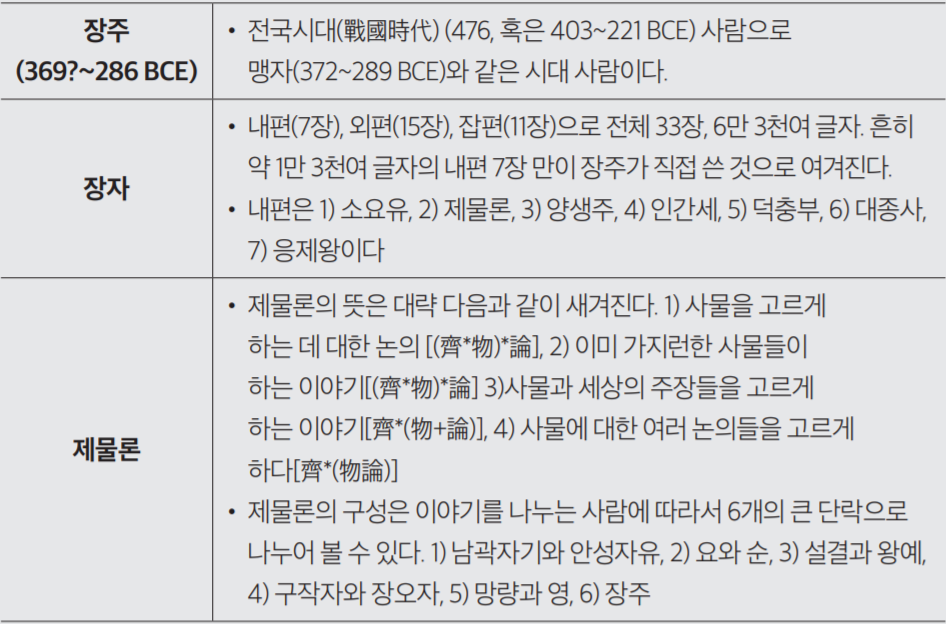

어쨌거나, 사람 장주(莊周), 책 장자, 그리고 제물론에 대한 간단한 소개를 표에 나타내고, 어다어장의 길에서 주워들은 이야기와 제물론을 스치듯 읽고 지나면서 일어나는 거친 생각을 두서없이 적어보려 한다. 저잣거리와 주막엔 삿갓 쓴 무림의 고수가 많고 많은 줄도, 또 범이 무서운 줄도 알고 있으며, 또한 목숨 앞에서는 구차함을 마다치 않는 졸장부라, 미리 납작 엎드려 강호의 고수에게 너그러움을 청해 놓는다.

장자, 사람과 책

지뢰(地籟), 장자가 들은 땅의 다양한 소리

장자의 제2장 제물론의 첫 부분인 안성자유와 남곽자기의 대화의 앞에 지뢰, 인뢰(人籟), 천뢰(天籟), 즉 땅, 사람, 하늘의 퉁소 소리에 대한 이야기가 나온다. 그 가운데서 땅의 퉁소 소리, 지뢰에 대한 묘사는 놀라운 명문이라고 길게 말을 늘어놓은 곳이 많으나, 나에겐 그렇게 큰 느낌은 없으니 확실히 어다어 장임이 분명하다. 본문을 보자.

산림의 꼭대기와 백 아름의 큰 나무 구멍은, 코도 같고, 술잔 같고, 절구 같고, 연못 같고, 웅덩이 같기도 하다. 물 부딪는 소리, 시위 소리, 꾸짖는 소리, 물 마시는 소리, 울부짖는 소리, 흐느끼는 소리, 동굴의 소리, 새 울음소리, 앞에서 울면 뒤에 화답하여 운다. 산들바람은 가볍게 화답하고, 회오리바람은 크게 화답하다가, 사나운 바람이 자면 모든 구멍들은 고요하게 된다. 1)

장주는 그가 들은 땅의 형상과 땅에서 나는 소리, 노래, 음악을 길게 묘사한다. 소리는 땅의 숨결인 바람과 땅의 여러 형상이 함께 만들어내는 소리이다. 글솜씨는 모르겠지만, 산과 들, 그리고 소리를 찬찬히 관찰하는 장주의 모습이 보이는 듯하다. 이 이야기의 끝에는 인뢰, 사람의 퉁소 소리는 아주 가볍게 말하며 지나가고, 하늘의 퉁소 소리, 천뢰에 대해서 질문하는 안성자유에게 남곽자기는 또 다른 질문을 던질 뿐 분명하게 말하지 않고 있다. 즉, 지뢰는 있지만, 인뢰와 천뢰의 이야기는 없다.

그런데, 이 부분에 대한 이런저런 설명과 생각들을 듣고 읽으면서 문득 그리고 계속 딴생각을 하는 나를 발견하는 건 놀랍고 재미있는 일이었다. 땅의 온갖 다른 모습에 온갖 다른 바람이 들어가, 제각각의 소리를 내고 있다고? 그럼, 이건 소리의 다양성에 관한 이야기인데! 각양각색, 형형색색, 가지각색, 천차만별의 소리와 모습, 이는 곧 다양성이 아니고 무엇이란 말인가? 다양성과 장자는 좀 뜬금없어 보이긴 하지만, 혹시, 장자의 핵심주제가 다양성이 아닐까? 그렇게 장자를 읽고 해석한 사람은 없나?

그런데, 지금 장주는 소리를 있는 대로 들으며 사정을 살피고 있는 건가? 좋고 싫음, 맞고 그름에 대한 선입견이나 판단 없이 말이다. 그의 태도는 과학적이라는 단어와 굉장히 어울리는데? 장주라는 사람은 철학자라기보다는 과학자에 더 가까운가? 과학적인 장주, 과학자 장주? 뭐지? 어쨌거나, 이건 매우 아름답기조차 한데...

아무거나 대중없이 질문을 던지며 재미있어하는 공학도, 영락없는 어다어장이었다. 제물론의 첫머리에 놓여 있는 지뢰에 대한 묘사는 소리의 다양성을 넘어 장주가 자연과 세상을 관찰하며 바라보며 깨달은 사실, 수많은 존재와 현상은 참으로 제각각으로 고유하고, 서로 다르다는 다양성의 진리를 표현한 건 혹시 아닐까? 더 나아가, 혹시, 그가 깨달은 건 다양한 존재로부터 나오는 다양한 소리의 어울림이 곧 음악이란 평범한 사실에 대한 새로운 자각이 아니었을까?

그런데, 주(周)나라의 질서가 무너지고 새로운 질서를 모색하던 혼란과 다툼의 전국시대에 산 장자가 귀 기울여 들은 소리가 과연 들판과 산을 오가는 바람 소리, 땅과 나무의 온갖 구멍에서 나는 땅의 소리 만이었을까? 장자의 귀는 자연의 소리에서 인뢰, 사람들의 말과 글로 옮겨갔을 수 있을 게다. 그가 온 자신이 죽어 묻힌 듯이 힘을 빼고 앉아(吾喪我) 온 힘을 기울여, 자신의 선입견을 넘어 듣고 또 들었던 소리는 어쩌면 사람의 피리나 거문고의 소리도 아닌, 온갖 다양한 삶의 소리였을지도 모른다. 코, 술잔, 절구, 연못, 웅덩이 같은 사람들이 먹고 마시고, 울부짖고 흐느끼고, 싸우고 노래하고, 울고 웃는 사람의 소리, 사람의 노래, 인뢰가 아니었을지도 모른다. 그리고, 그가 생각하고 또 생각했던 것, 고민하고 또 고민했던 건 다양한 사람들이 함께 어울려 노래하고 춤출 수 있는 길이 아니었을까?

들려오는 제각각의 인뢰 가락 앞에서 하늘의 노랫가락, 천뢰를 어떻게 하든 찾아내어 사람들과 함께 부르고 싶었던 이가 장주일지도 모른다. 지뢰는 인뢰와 천뢰로 향하는 시작점일 수도 있다. 자연의 다양성을 알아보는 이가, 사람의 다양성을 스쳐 지나가기는 쉽지 않을 게다.